Changes

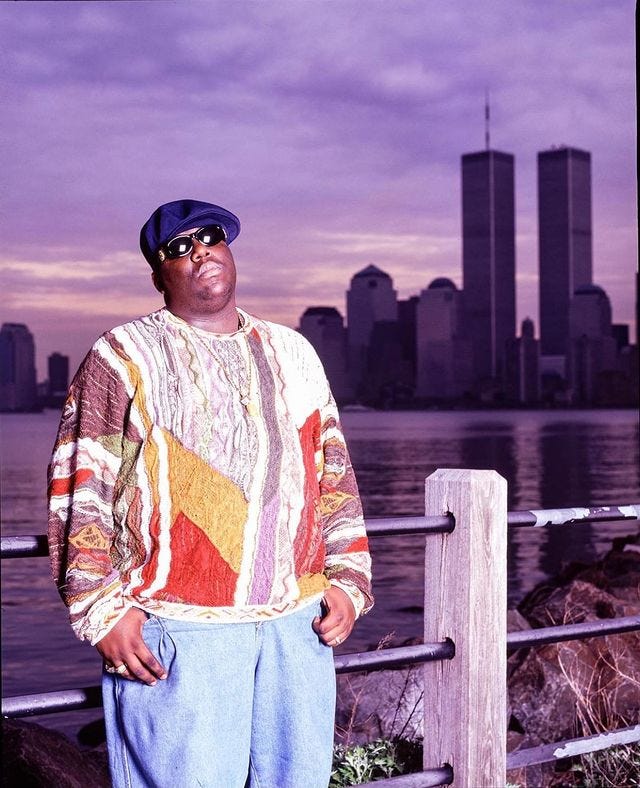

L’America, l’11 settembre e la guerra in Afghanistan, l’hip hop

Quando da lontano assistiamo a grandi eventi, abbiamo spesso la presunzione di distinguere immediatamente ciò che è giusto da ciò che è sbagliato, non cogliendo le sfumature che avrebbero dovuto indurci a capire il “perché” di quanto sta avvenendo. La differenza, però, la fa il “come” ed è sempre una questione politica. Questo preambolo è opportuno per prendere le distanze proprio dal “come”, non essendo materia di nostra competenza, almeno non qui. Ci soffermeremo piuttosto sul “perché” – non esageriamo: una parte in quantità millesimali del “perché” –, scavando qua e là. Insomma, abbiamo deciso di non prendere alla leggera il nostro ritorno.

Bentrovati su Mookie, la newsletter che ce ne ha messo di tempo per tornare dalle “vacanze”. Ai nuovi iscritti: benvenuti e grazie di essere all’ascolto.

L’aneddoto lo abbiamo raccontato già altre volte, ma vale la pena ritornarci un istante. In un’intervista a GQ di novembre 2005, 50 Cent elogiò l’allora presidente americano, George W. Bush. La circostanza si verificò sulla scia dell’uragano Katrina – un paio di mesi prima Kanye West se ne era uscito con George Bush doesn’t care about black people – e 50 Cent disse che Bush era un “gangsta”. Spiegò, dunque, di riconoscersi nel presidente un po’ perché c’era sempre qualcuno pronto a criticare entrambi qualsiasi cosa facessero, un po’ per il suo decisionismo post-11 settembre, un modo di fare, giustappunto, “gangsta”.

I’m innocent in my head, like a baby born dead

Destination heaven, sit and politic with passengers from 9/11 (Yeah)

The Lord’s blessings leave me lyrically inclined (Uh-huh)

Shit, I ain’t even got to try to shine (Woo)– 50 Cent, Patiently Waiting, 2003

Nel 2005 le opinioni generali cominciarono a diversificarsi – una crepa che si era osservata già con le presidenziali del 2004, alle prime divisioni riguardo l’intervento in Iraq (qualche tempo dopo sarebbe cresciuta notevolmente la quota di quanti esprimevano contrarietà al conflitto) –, ma nel 2001, subito dopo gli attentati a New York e al Pentagono, e ancora nel 2002, gli americani erano più o meno dello stesso avviso di 50 Cent, o almeno di 50 Cent intervistato da GQ alcuni anni più tardi. L’immagine di un presidente “gangsta”, deciso a dichiarare guerra al terrore, rappresentava per molti ciò che era necessario in un momento di dolore e paura profondi, cosicché la presenza militare in Afghanistan – poi diventata la più lunga nella storia degli Stati Uniti – trovava una qualche forma di giustificazione. Nel mondo del 2021 la situazione si è però capovolta.

La demografia degli Stati Uniti è in continua evoluzione, da sempre, ma il processo sta ora accelerando. L’America invecchia – una caratteristica comune a tanti paesi occidentali –, ma appare più multietnica, stando all’edizione 2020 del consueto censimento, un appuntamento che si ripete ogni dieci anni. Gli scenari previsti (e cioè: nel giro di un paio di decenni, forse meno, i bianchi saranno minoranza; intanto sono diminuiti dell’8,6% dal 2010) concorrono a modellare una nazione diversa da come appariva nel 2001, sebbene già in trasformazione. La popolazione ispanica o latina ha continuato a crescere a ritmi sostenuti, ma dal 2010 sono aumentate anche le persone che si definiscono asiatiche, nere o multirazziali. Per la precisione, quest’ultimo gruppo ha registrato un incremento del 276%. Il tema della razza, in un luogo ampio e multiforme come gli Stati Uniti, è tanto complesso perché è soprattutto un tema legato all’identità. Non a caso, dice il Census Bureau, il gruppo Some Other Race è aumentato del 129% e ciò avviene, talvolta, perché le persone che compilano il questionario non riescono a individuare la categoria più appropriata tra quelle presenti in elenco. Anni fa Tiger Woods si autodefinì cablinesian, un termine che ideò per indicare la sua composizione etnica, un mix di ascendenze caucasiche, nere, native americane e asiatiche. Resta il fatto che alcuni degli artisti musicali più in voga – DJ Khaled, Anderson .Paak, Tyga, Tobe Nwigwe e altri – o addirittura la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, sono i migliori testimonial di tali cambiamenti, osservabili a maggior ragione oggi tra le fasce più giovani della popolazione.

Teniamo il quadro a mente per un po’, aiuterà a capire meglio le narrazioni di America che si sono susseguite in questi lunghi 20 anni.

Nel 2016, a 15 anni di distanza, l’11 settembre rappresentava per il 76% dei cittadini americani adulti l’evento più importante della loro vita. Al secondo posto c’era l’elezione a presidente di Barack Obama. Due fatti storici in qualche modo correlati. Da alcune settimane gli Stati Uniti hanno lasciato l'Afghanistan, nei modi che sappiamo e con le conseguenze che sappiamo. Il presidente Joe Biden, nei discorsi in cui ha annunciato il ritiro e motivato le decisioni della sua amministrazione, ha come tratteggiato una linea di separazione. Ha detto, sintetizzando al massimo, che i soldati americani non devono più morire in una guerra che le forze afghane non sono disposte a combattere da sole, che questa cosa andava ormai fatta (era altrimenti nei piani dell’amministrazione Trump e un graduale disimpegno era stato già teorizzato negli anni di Obama, quando Biden era vicepresidente) e che al di là di tutti i problemi sopraggiunti non ci sarebbe mai stato un buon momento per richiamare le truppe, né adesso né in un futuro prossimo. Poi ha aggiunto che non avrebbe passato la responsabilità di questa scelta ad un quinto presidente, rimarcando i 20 anni di azioni militari in Afghanistan, quasi fosse un patto generazionale tra chi nel frattempo è invecchiato e chi all’epoca dell’avvio alla guerra al terrore, poco più che bambino, è diventato adulto, con una rinnovata coscienza dell’America.

Una coscienza collettiva che di fatto si è smarrita lungo il percorso.

Listen, All You New Yorkers

Brooklyn, Bronx, Queens and Staten

From the Battery to the top of Manhattan

Asian, Middle-Eastern and Latin

Black, White, New York you make it happen [...]Since 9/11, we’re still livin’

And lovin’, life we’ve been given

Ain’t nothing gonna’ take that away from us

Were lookin’ pretty and gritty cause in the city we trust

Dear New York, I know a lot has changed

2 towers down, but you’re still in the game

Home to the many, rejecting no one

Accepting peoples of all places, wherever they’re from– Beastie Boys, An Open Letter To NYC, 2004

Una storia collaterale all’11 settembre, su Instagram

Il post-11 settembre non è stato una reazione esclusivamente esterna all’America, ma ha avuto un impatto significativo sulla vita delle persone anche dentro i confini statunitensi. Molte delle misure prese per arginare il rischio terrorismo hanno provocato danni e storture sociali in modi solo marginalmente trascurabili. Lasciando da parte le difficoltà relazionali tra individui – tanti di origine o religione musulmana hanno vissuto un periodo che faticheremmo a definire sereno –, le decisioni prese a livello federale o locale presentano il conto ancora oggi. Limitiamoci al nostro: il Patriot Act, che ha leso la privacy di milioni di cittadini; la progressiva militarizzazione della polizia; l’inasprimento di provvedimenti già esistenti, come lo Stop-and-Frisk a New York, che ha contribuito ad esasperare pratiche controverse quali la profilazione razziale (argomento su cui tornò Michael Bloomberg tra il 2019 e il 2020, all’inizio delle primarie democratiche, scusandosi con le comunità nere e ispaniche per le scelte compiute quando era sindaco della città).

What you gone do when the police state begins

Well it already began but I guess it depends on

What’s really going on, what’s happening, huh

Military target practicing

They finna write another Patriot Act again

The days is short the nights is long

The fight goes on

The pistol and the pipes are drawn– The Roots, Guns Are Drown, 2004

L’11 settembre è stato un evento totalizzante, all’inizio senza distinzioni, salvo accumulare polvere dove la polvere era sempre tornata. Eppure è probabile che in seguito abbia incentivato un desiderio di leggerezza, spiegando così il successo di una musica nera, ormai dominata dalla cultura hip hop, più frivola, cotta e mangiata per compiacere classifiche e dati di vendita (in fondo quelli erano gli anni di Ja Rule, Ashanti e la Murder Inc.), mentre l’industria discografica esplorava nuovi perimetri di gioco. Il trend era inoltre osservabile in quasi tutti gli ambiti di produzione culturale (nascevano i primi reality show di successo), anche se per un prolungato periodo l’11 settembre ha scandito comunque i tempi di cinema e letteratura. E in un contesto del genere, l’unico risultato possibile è stato, fatte le dovute eccezioni che confermano la regola, voltarsi dall’altra parte. È nel 2005, con George Bush doesn’t care about black people di Kanye West, che qualcosa si è smosso di nuovo. Quella frase, pronunciata in tv e del tutto improvvisa [in seguito Kanye si pentì delle parole usate; al contrario Bush, in un’intervista concessa quando era già ex inquilino della Casa Bianca, definì quello uno dei momenti più bassi della sua presidenza], era il megafono di un malcontento diffuso tra gli afroamericani, che dopo il passaggio dell’uragano Katrina si era catalizzato su New Orleans, ed è stato allora che l’indice di gradimento del presidente cominciò a calare vistosamente.

And I’m a star

Yea, and I don’t have to go to Hollywood

‘Cause Hollywood come through my neighborhood with cameras on

I really think they’re stealing from us like a sample song

I really wish one day we’d take it back like hammers home

The hurricane come and took my Louisiana home

And all I got in return was a darn country song– OutKast feat. Lil Wayne & Snoop Dogg, Hollywood Divorce, 2006 (strofa di Lil Wayne)

«È tornato il rap di protesta», diversi critici hanno perciò sentenziato negli ultimi anni, spinti dalle proteste di Black Lives Matter. Una conclusione tuttavia arruffata. Il rap di protesta non era sparito, eravamo noi ad essere troppo concentrati su altro. Dischi come The Tipping Point dei The Roots (2004) o Be di Common (2005) avrebbero meritato attenzioni simili a quelle che invece abbiamo riservato a Black Messiah di D’Angelo (2014) o a To Pimp A Butterfly di Kendrick Lamar (2015) – che, a scanso di equivoci, è una pietra miliare della nostra epoca – o, ancora, ad un album a caso dei Run The Jewels. L’America era in trasformazione, sociale e demografica, proseguiva la sua guerra al terrore anche all’insediamento di una nuova amministrazione, ma emergevano, seppur lentamente, questioni rimaste irrisolte che in un successivo momento sarebbero state aggravate dalla crisi economico-finanziaria e, più tardi, dalla pandemia di coronavirus.

Il 2012, con l’uccisione di Trayvon Martin, fu il punto di non ritorno. In particolare quando Obama, commentando l’accaduto, disse: «Se avessi un figlio, somiglierebbe a lui». Era la prima volta, da presidente, che prendeva di petto il tema della razza e la circostanza ebbe come effetto immediato – prendiamo in prestito le parole di Ta-Nehisi Coates – di trasformare l’intera vicenda in «spazzatura politica dalle tinte razziste». Poi arrivò Black Lives Matter, arrivarono il 2014 e Michael Brown, Freddie Gray, Chiraq e così via, fino a George Floyd. D’un tratto l’America prese coscienza di ciò che non era e si accorse delle divisioni crescenti. Fu un risveglio traumatico. E oggi, mentre i dati ci dicono che il paese sta cambiando fisionomia e che il terrorismo internazionale non compare più tra le principali preoccupazioni dei cittadini, gli Stati Uniti stanno (ancora) pagando un prezzo altissimo.

I see no changes, wake up in the morning and I ask myself

Is life worth livin’? Should I blast myself?

I’m tired of bein’ poor and, even worse, I’m black

My stomach hurts so I’m lookin’ for a purse to snatch

Cops give a damn about a negro

Pull the trigger, kill a nigga, he’s a hero– Tupac, Changes, 1998 (il brano è stato una delle “colonne sonore” utilizzate durante le proteste del 2020)

Altre cose interessanti

Rimanendo sull’argomento, è consigliata la lettura di questo articolo che racconta l’America e l’hip hop 20 anni dopo.

Il complottismo internazionale si è evoluto dopo l’11 settembre e anche il rap ne è rimasto affascinato. Quello di Jadakiss in Why del 2004 fu un vero e proprio caso mediatico:

Why did Bush knock down the towers?

Con Words I Never Said del 2011, Lupe Fiasco si spinse oltre:

I really think the War on Terror is a bunch of bullshit

Just a poor excuse for you to use up all your bullets

How much money does it take to really make a full clip?

9/11, building 7, did they really pull it?

Uh, and a bunch of other coverups

La difficoltosa uscita di Donda, l’ultimo disco di Kanye West, è stato forse l’unico argomento che ha suscitato interesse mondiale nei giorni in cui non si parlava d’altro che dell’evacuazione dall’Afghanistan. Ma una volta che l’album è stato rilasciato – e Kanye ha avuto anche da ridire, accusando la Universal di avere agito senza il suo consenso – si è parlato solo degli screzi a distanza con Drake, uscito con Certified Lover Boy la settimana successiva. Un peccato, perché di spunti in Donda ce ne sarebbero. Ad esempio c’è un pezzo – Jesus Lord – che da solo giustifica l’ascolto di quasi due ore di musica. Nel brano, Kanye passa dal dolore per la mancanza della madre a riflessioni sul razzismo in America, cedendo poi la parola a Jay Elecronica (che è musulmano, quasi un contraltare allo stesso Kanye) e ospitando un intervento di Larry Hoover Jr, che parla di suo padre Larry Hoover, ex leader e fondatore a Chicago dei Gangster Disciples. L’uomo, oggi 71enne, sta scontando la sua pena in un carcere di massima sicurezza nel Colorado e Kanye West portò la vicenda all’attenzione di Trump nel famoso incontro che i due ebbero alla Casa Bianca nel 2018.

È tutto. Prima di lasciarci, una breve comunicazione. Mantenere una certa qualità dei contenuti, o almeno provare a farlo, non è cosa semplicissima a condizioni molto diverse da quelle che erano lo scorso anno. Quindi Mookie cambia formato e arriverà ogni due venerdì, anziché una volta alla settimana. È stata una decisione sofferta, credetemi, ma necessaria. Ad ogni modo, possiamo incontrarci anche su Instagram, se vi va.

Adesso torniamo alle vecchie abitudini. Domande? Suggerimenti? Potete rispondere alla mail, oppure scrivermi su Twitter. Se Mookie vi piace, iscrivetevi e fate iscrivere le amiche e gli amici alla newsletter. Appuntamento a ottobre!

Ciao!