Nel 1952 viene pubblicato Invisible Man diRalph Waldo Ellison, un romanzo che ancora oggi viene considerato un pilastro della letteratura afroamericana, espressione dell’invisibiltà dei neri in America, in un quadro di drammatica solitudine e indifferenza nei loro confronti. Diversi anni dopo, nel 1990, Ugo Rubeo, professore di Lingua e Letterature Anglo-Americane alla Sapienza di Roma, fa uscire il volume L’uomo visibile: la poesia afroamericana del novecento (Bulzoni Editore). La metafora della visibilità che utilizza Rubeo — una visione quasi antitetica a quella di Ellison — serve a sottolineare l’emersione di una cultura che, dal sottobosco in cui era stata confinata a lungo, finisce per plasmare le diverse forme artistiche, dalla musica alla poesia, presenti negli Stati Uniti. Una cultura che comincia ad affermarsi a partire dalla seconda metà degli anni Venti del ‘900 (in realtà anche qualcosa prima), nel pieno del fenomeno che più avanti verrà chiamato Harlem Reinassance, emanazione del modernismo — cioè di un movimento che proprio in America metterà radici molto profonde — , culminata poi con l’Età del Jazz. È in quel preciso istante che inizia a nascere un movimento modernista afroamericano, che finalmente dà alla cultura una visibilità che in precedenza, a causa delle estreme avversità sociopolitiche, non era riuscita ad avere.

Tempo prima del romanzo di Ellison, William Edward Burghardt Du Bois — primo afroamericano ad aver conseguito una laurea ad Harvard, nel 1898 — scrive The Souls of Black Folk, in cui rivendica la centralità della cultura afroamericana, già dal periodo della schiavitù, nello sviluppo di una più generica cultura americana, lamentando la mancanza di un senso di identità, dettata — per dirla di nuovo con Rubeo — dalla dimensione di subalternità in cui la propria minoranza storicamente era stata costretta. L’emancipazione politica dei neri, dunque, secondo il pensiero di Du Bois, sarebbe dovuta essere strettamente legata all’istruzione e al consolidamento di un’identità culturale.

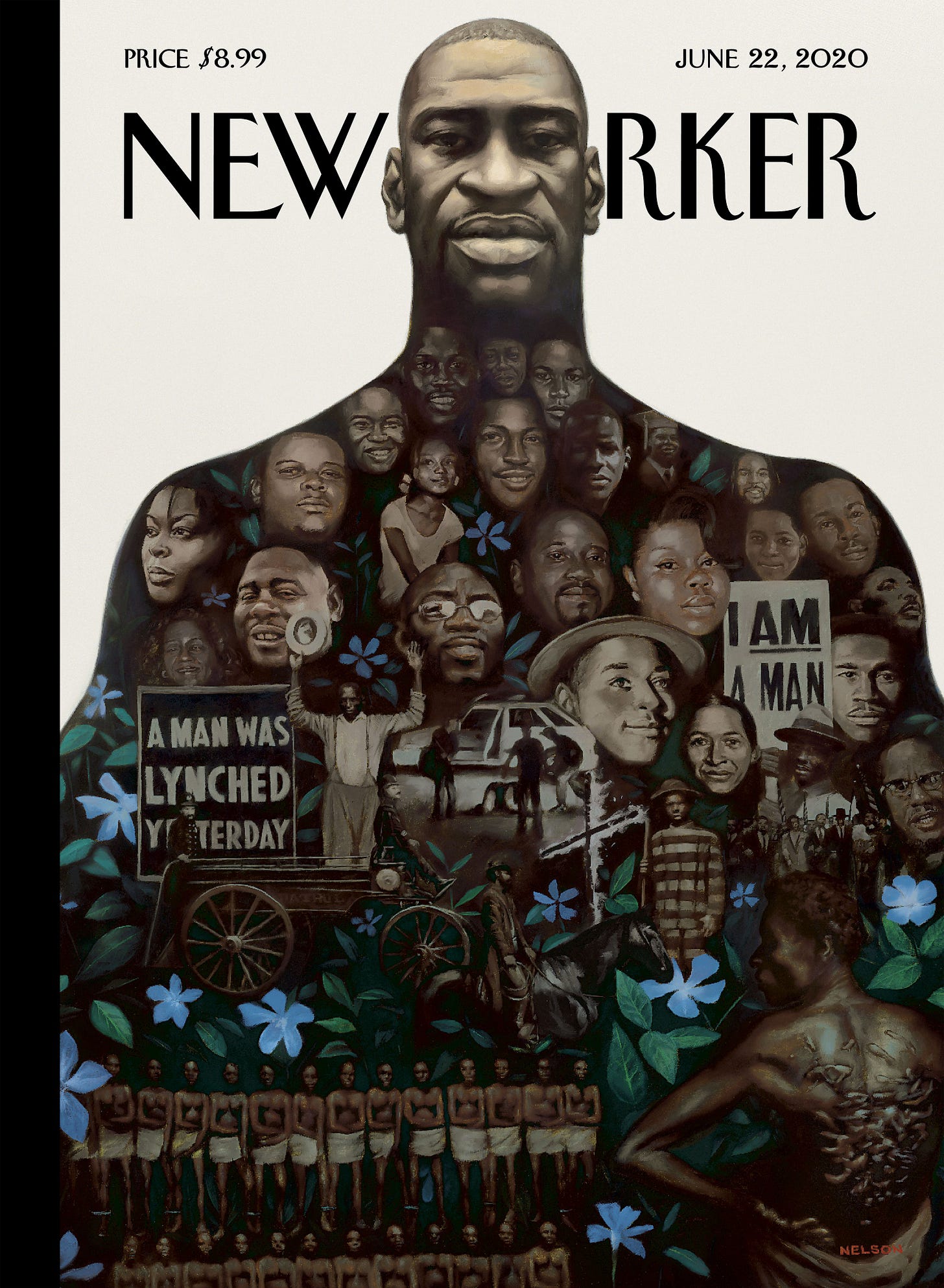

The Souls of Black Folk risale al 1903. Passeranno 106 anni prima che un afroamericano possa insediarsi alla Casa Bianca. Molte cose sono cambiate, certamente, un’identità culturale è oggi visibile attraverso la musica, dal jazz alle canzoni hip hop, le serie tv, gli articoli di numerosi intellettuali afroamericani, i podcast, la letteratura, ma la costruzione di un’America post-razziale non può dirsi completa del tutto (Link:https://bit.ly/2NwFAhn). Durante le proteste per la morte di George Floyd, i manifestanti hanno più volte urlato Say His Name! (era già accaduto in passato per casi analoghi), facendo poiseguire il nome dell’ennesima vittima di un sistema che presenta troppe storture, un modo per rimarcare l’importanza di un’esistenza che senza l’ausilio della tecnologia e degli smartphone sarebbe svanita così, privata addirittura degli opportuni clamori. Se non ci fossero state le telecamere, forse non avremmo saputo della fine di Rayshard Brooks, ad Atlanta, pochi giorni dopo i fatti di Minneapolis.

InThey Can't Kill Us All: The Story of Black Lives Matter, libro del giornalista Wesley Lowery che Mookie ha consigliato un paio di settimane fa, si racconta di Stephon Averyhart, un uomo afroamericano ucciso nel 2014 dalla polizia di St. Louis che ebbe la “sfortuna” di morire prima di Michael Brown a Ferguson, sempre nel Missouri. Quest’ultimo caso, si ricorderanno le successive proteste, ebbe una risonanza mediatica incredibile, mentre la copertura del caso Averyhart venne al massimo affidata a occasionali articoli del Riverfront Times. Queste storie ripropongono in qualche misura il contrasto uomo invisibile / uomo visibile, una condizione che si potrebbe legittimamente ritenere piuttosto frequente, valida per qualunque individuo e a qualsiasi latitudine. La differenza sta tutta in un circolo vizioso di cui la più grande democrazia del mondo, l’America appunto, è vittima e carnefice allo stesso tempo.

Eppure c’è un modello culturale che è riuscito ad anticipare quella che dovrebbe essere la piena realizzazione dell’America post-razziale: l’hip hop, che è frutto di abilità, conoscenza, consapevolezza e visibilità. Il superamento dell’ideale di Du Bois, azzardando un confronto, il quale auspicava un processo di «rigenerazione culturale» (ancora Rubeo), per giungere «a stabilire un rapporto paritario fra le varie componenti etniche», è rappresentato da una forza unificatrice — ben visibile nelle settimane della protesta — che Talib Kweli ha descritto così in un lungo articolo del 2016:

Because hip-hop as a culture is based on skill, as long as you have skills, you will be respected regardless of race. You will be given what is sometimes crudely referred to as “a pass.” This is a beautiful thing. It is proof that hip-hop has unified more people of different races than any other culture.